Feminismus: Eine Begriffsgeschichte jenseits von Männerhass

Heutzutage wird Feminismus oft fälschlicherweise mit Männerhass gleichgesetzt. Es kursiert das Bild, Feministinnen kämpften dafür, Männer herabzustufen und Frauen eine alleinige Machtposition zu verschaffen. Zudem würden alle Männer pauschal als schlecht, gewalttätig und unterdrückerisch dargestellt. Diese binäre Gegenüberstellung von Männern und Frauen wird vor allem von Menschen vertreten, die den Feminismus nicht richtig verstehen und ihn zu stark verallgemeinern. Dabei wird oft vergessen, worum es im Feminismus wirklich geht: gleiche Rechte, Pflichten und Chancen auf sozialer, politischer und ökonomischer Ebene – für alle Menschen, unabhängig vom Geschlecht.

Was bedeutet es, ein Mann zu sein?

Das Patriarchat ist ein System, unter dem alle leiden. Männer müssen den Ansprüchen der Gesellschaft gerecht werden und starre, vordefinierte Rollenbilder erfüllen – sie dürfen keine Gefühle zeigen, müssen stark sein, sie müssen das Geld nach Hause bringen und dürfen daher keine Care-Arbeit, Kinderbetreuung oder Haushaltsaufgaben übernehmen. Männer werden jeden Tag in Schubladen gesteckt, in die nicht alle reinpassen. Feministinnen kämpfen nicht nur für die Rechte der Frauen, sondern auch für die Freiheit der Männer – jenseits starrer Normen und Erwartungen, wie Mann zu sein hat. Feminismus bedeutet nicht Männerhass, sondern im Gegenteil: Feminismus setzt sich für alle Menschen ein, die unter dem sexistischen, patriarchalen Denken und den herrschenden Strukturen leiden. Feminismus ist gegen das patriarchale System, nicht gegen Männer. Wie bell hooks in ihrem Buch Feminism is for Everybody (2000) beschreibt: «Feminismus ist eine Bewegung zur Beendigung von Sexismus, sexistischer Ausbeutung und Unterdrückung.»1

Freiheit für Frauen – dem Feminismus sei Dank

Früher waren Frauen auf finanzieller, sozialer und gesellschaftlicher Ebene von Männern abhängig. Heutzutage merken Frauen vermehrt, dass sie nicht mehr auf die Männer angewiesen sind, um ihre persönlichen und beruflichen Ziele erreichen zu können. Eine Frau will entscheiden dürfen, ob sie Kinder bekommen oder arbeiten möchte (vielleicht auch beides), ob sie alleine leben oder reisen möchte. Wenn also «Tradwives»2 auf Instagram propagieren: «I’m not a feminist, I can cook», dann haben auch sie nicht verstanden, um was es im Feminismus geht. Es geht auch um die Freiheit der Entscheidung, wie man sein Leben gestalten möchte, unabhängig des sozialen Geschlechts (und hat definitiv nichts mit Kochkünsten zu tun…). Was Frauen heute an Selbstbestimmung und Freiheit haben, ist der Verdienst jener Frauen, die sich einst mutig dem Feminismus verschrieben und für Gleichberechtigung gekämpft haben. Doch woher kommt der Begriff Feminismus, und was bedeutet er konkret?

Féministe – ein Begriff von Männer gegen Männer

Der Begriff Feminismus ist nicht mal 200 Jahr alt und wurde im 19. Jahrhundert von französischen Denkern das erste Mal verwendet. Das Wort féminisme wurde 1837 vom französischen Frühsozialisten Charles Fourier geprägt, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fordern.3 So schreibt er in seinem Werk Théorie des quatre mouvements et des destinées générales: «Die Ausdehnung der Rechte der Frauen ist das grundlegende Prinzip allen sozialen Fortschritts.»4 Fourier argumentierte, dass der Fortschritt einer Gesellschaft direkt mit dem Grad der Freiheit und Gleichstellung der Frauen verbunden sei.

Verwendet wurde aber der Begriff féminisme vom französischen Schriftsteller Alexandre Dumas der Jüngere 1872 in seinem Werk L’Homme-femme das erste Mal. Dabei nutzt er diesen Begriff jedoch abwertend gegen Männer: «Die Feministen, gestatten Sie mir diesen Neologismus, haben jedenfalls die beste Absicht, wenn sie versichern: Das ganze Übel liegt darin, weil man nicht anerkennen will, dass die Frau ganz auf dieselbe Stufe gehört wie der Mann […]»5. Er kritisierte dabei Männer, die sich für Frauenrechte einsetzten, wie dies beispielsweise Charles Fourier tat, oder Männer, die sich «verweiblicht» geben und bezeichnete sie als féministes. So gesehen wurde der Begriff aus Männerhass geboren, jedoch nicht Frauen gegen Männer, sondern Männer gegen Männer, die sich für Frauenrechte einsetzten. Die Ironie der Geschichte.

Von Abwertung zur Selbstbezeichnung

Erst ab dem 1880er Jahren wurde der Begriff féminisme vermehrt für die organisierte Frauenrechtsbewegung in Frankreich verwendet. Politische Aktivistinnen, Journalistinnen und Schriftstellerinnen übernahmen den Begriff féministe, um sich selber und ihre politischen Ziele zu benennen: «Es war in Frankreich, dass die Begriffe féminisme und féministe erstmals in einem eindeutig politischen und emanzipatorischen Sinne verwendet wurden.»6 In Frankreich begann der Begriff féminisme für den Kampf um bürgerliche Gleichheit, Bildung und rechtliche Selbstbestimmung zu stehen.

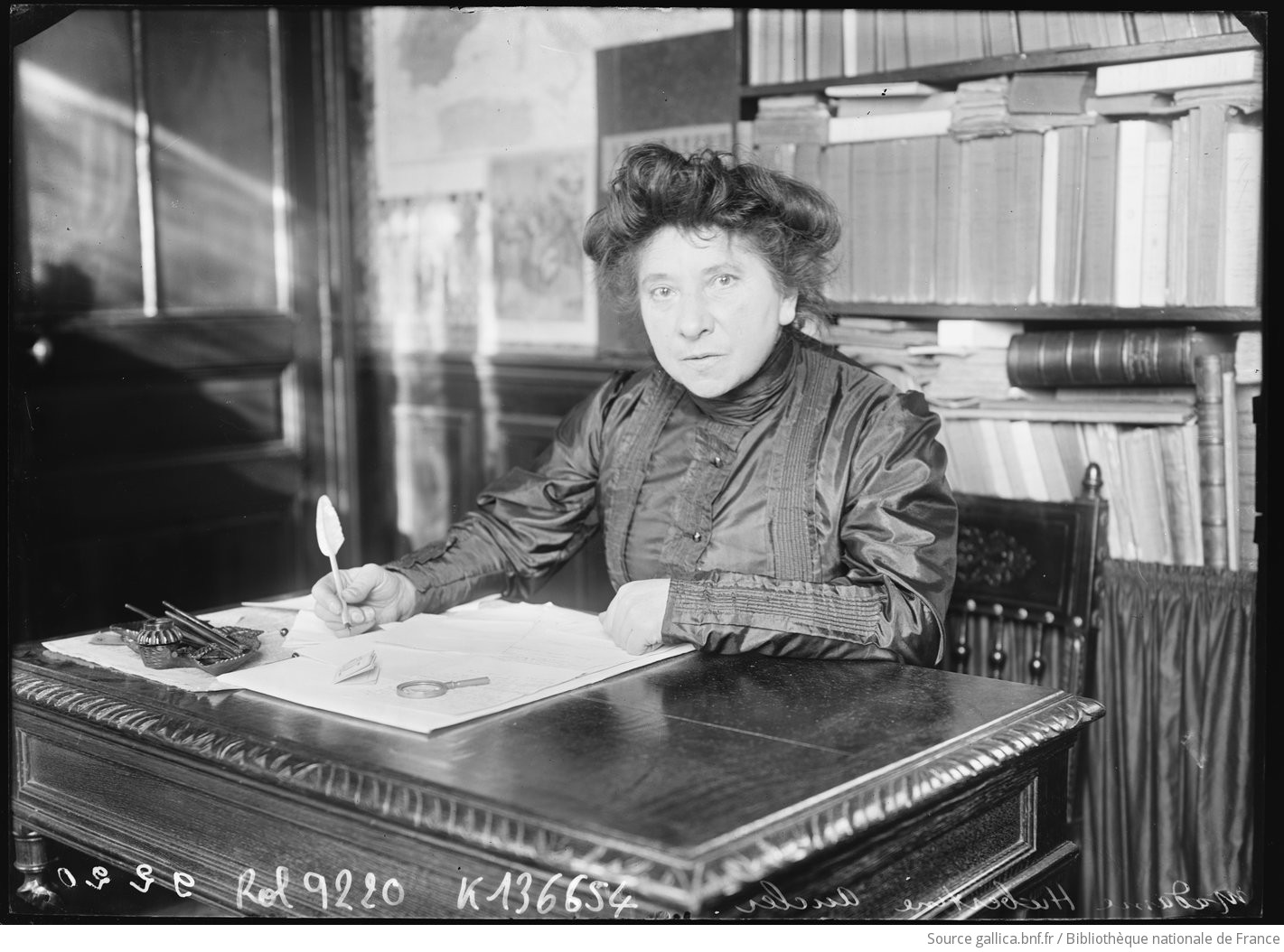

Insbesondere Frauenrechtlerinnen wie Hubertine Auclert (1848–1914) nahmen den Begriff auf und besetzten in positiv. Hubertine Auclert war eine der radikalsten und frühesten Feministinnen Frankreichs, die den Begriff féminisme aktiv und affirmativ als politische Selbstbezeichnung für sich und für die Frauenrechtsbewegung einsetzte.7 Insbesondere in ihrer eigenen 1880 gegründeten feministischen Zeitung La Citoyenne forderte sie regelmässig das Wahlrecht, Bildung und ökonomische Unabhängigkeit für Frauen: «Es ist kein Fortschritt, wenn man uns Bildung gibt, aber die Macht verweigert.»8 Auch in anderen Teilen von Europa wurden ähnliche feministische Forderungen laut, jedoch wurde der Begriff des Feminismus (Deutsch) oder feminism (Englisch) verhalten verwendet.

Hubertine Auclert (1848 – 1914)

Am 10. April 1848 in Saint-Priest-en-Murat geboren, verliess die ursprüngliche Ordensfrau das Kloster, um sich der republikanischen Politik und der Frauenrechtsbewegung zu widmen. 1876 gründete sie die Organisation „Société le Droit des Femmes», die später in «Société le Suffrage des Femmes» umbenannt wurde. 1880 gründete sie die feministische Zeitung La Citoyenne, die als eine der ersten in Frankreich den Begriff «féministe» verwendete. In ihren Schriften prangerte sie sowohl das französische Zivilgesetzbuch als auch die katholische Kirche als patriarchale Institutionen an.

Bildnachweis: Agence photographique Rol. (1910). [Fotografie]. Bibliothèque nationale de France. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6913857m

Feminismus – zu radikal für die Deutschen und Engländerinnen

Eine Sache, die mich in der Recherche sehr erstaunt hat, ist die Tatsache, dass sich deutsche und englische Frauenrechtlerinnen lange selber nicht als Feministinnen bezeichnet haben. Feminismus galt in England und Deutschland als ein zu radikaler Begriff. Beliebter waren Beschreibungen wie «Frauenbewegung» oder die «Frauenfrage» in Deutschland und «woman’s rights movement» oder «suffragette movement» in Grossbritannien.9 Karen Offen (2000) beschreibt es so: «Diese Begriffe [Feminismus/feminism] wurden in anderen Teilen Europas erst im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts weitgehend verwendet, und ihre Bedeutungen variierten erheblich je nach nationalem Kontext.»10

Internationalität und mediale Sichtbarkeit führt zu Akzeptanz

Erst um 1900 bzw. 1910 wurden die Begriffe Feminismus und feminism auch im deutschsprachigen bzw. englischsprachigen Sprachraum populärer. Gründe dafür waren unter anderem, dass Feminismus zunehmend mit organisierten politischen Bewegungen für Frauenrechte in Verbindung gebracht wurde – insbesondere mit dem Kampf um das Frauenwahlrecht.11 Die Anliegen der Frauenrechtsbewegung wurden zunehmen konkreter und internationaler, was ein gemeinsames Vokabular über Landesgrenzen hinaus notwendig machte.12 Zudem erhöhte sich die mediale Sichtbarkeit des Begriffs Feminismus, da Zeitungen, politischen Pamphleten und Zeitschriften den Begriff in positiver wie auch negativer Weise verwendeten und somit einem breiteren Publikum zugänglich machten.13 In dieser Phase begannen Frauenrechtlerinnen, den Begriff Feministin und Feminismus selbstbewusst als Selbstbezeichnung zu übernehmen, obwohl er zuvor und zum Teil immer noch oft abwertend von Gegnern gebraucht worden war.14

Die Geschichte des Begriffs Feminismus spiegelt somit die unterschiedlichen politischen, kulturellen und sozialen Kontexte der Länder in Europa und Nordamerika wider. Nichtsdestotrotz verweist Karen Offen (2000) darauf, dass féminism bis 1914 in Frankreich und in anderen Ländern zwar weithin als politische Bezeichnung verstanden und verwendet wurde, «auch wenn der Begriff weiterhin einige negative Konnotationen behielt.»15

Der Feminismus – so viel mehr als Männerhass

Nach all diesen Ausführungen sehen wir, dass der Begriff Feminismus eine lange und differenzierte Geschichte hat. Feminismus darf nicht mit Männerhass gleichgestellt werden, denn dies spiegelt sich weder im heutigen Anliegen nach mehr politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Freiheit für alle Geschlechter, noch wird es den historischen Frauenbewegungen gerecht.

- hooks, b. (2000). Feminism is for everybody: Passionate politics (p. 1). South End Press. ↩︎

- Definition Tradwives: „The term ‘Tradwife’ refers to women who embrace traditional gender roles and domestic ideals, often promoting homemaking, submissiveness to husbands, and family-centered lifestyles, usually through social media platforms.“ Lewis, Sophie. „The Rise of the Tradwife.“ The New York Times, 2020. ↩︎

- Offen, K. (2000). European feminisms, 1700–1950: A political history. Stanford University Press. ↩︎

- Fourier, C. (1808). Théorie des quatre mouvements et des destinées générales (Bd. 2, Kap. 4). Paris: Bossange, Masson et Besson. ↩︎

- Dumas, A. (1872). L’Homme-femme. Paris: Michel Lévy Frères. ↩︎

- Offen, K. (2000). European feminisms, 1700–1950: A political history (p. 19). Stanford University Press. ↩︎

- Vincent, L. (1999). Hubertine Auclert: La suffragiste de la République. Éditions Perrin.

Offen, K. (2000). European feminisms, 1700–1950: A political history. Stanford University Press. ↩︎ - Auclert, H. (1880–1891). La Citoyenne. Ausgabe 1881. ↩︎

- Offen, K. (2000). European feminisms, 1700–1950: A political history. Stanford University Press. ↩︎

- Offen, K. (2000). European feminisms, 1700–1950: A political history (p. 19). Stanford University Press. ↩︎

- Offen, K. (2000). European feminisms, 1700–1950: A political history. Stanford University Press. ↩︎

- Rupp, L. J. (1997). Worlds of Women: The Making of an International Women’s Movement. Princeton University Press. ↩︎

- Caine, B. (1997). English Feminism, 1780–1980. Oxford University Press. ↩︎

- Offen, K. (2000). European feminisms, 1700–1950: A political history. Stanford University Press. ↩︎

- Offen, K. (2000). European Feminisms, 1700–1950: A Political History, S. 22. Stanford University Press. ↩︎